Stell dir folgende Szene vor: Dein Kind sitzt am Frühstückstisch, haut plötzlich mit der Faust auf den Teller, kippt absichtlich das Glas um und schreit: „Ich ess das nicht!“ Du spürst, wie sich dein Puls beschleunigt. Vielleicht hast du kaum geschlafen. Vielleicht ist der Morgen ohnehin schon getaktet, voller kleiner Aufgaben und Erwartungen. Und nun das. Du denkst – ganz automatisch: Warum macht es das jetzt? Warum schon wieder so ein Drama? Will es mich provozieren? Vielleicht sagst du es sogar laut. Und das ist der Moment, in dem sich ein innerer Schalter umlegt: Du reagierst – statt zu verstehen.

Genau an dieser Stelle beginnt die eigentliche Herausforderung. Nicht im Verhalten des Kindes. Sondern in unserer Haltung gegenüber diesem Verhalten.

Denn wie wir reagieren – ob wir uns abwenden, schimpfen, ein Machtwort sprechen oder einfühlsam bleiben – hängt maßgeblich davon ab, welches Bild wir innerlich vom Kind haben. Sehen wir es als ein kleines Wesen, das sich „aufführt“ und Konsequenzen braucht? Oder als ein Mensch, der gerade in Not ist und Unterstützung braucht?

Diese innere Haltung entscheidet über den weiteren Verlauf der Situation – und langfristig über die Beziehung.

Wenn wir davon ausgehen, dass das Kind „absichtlich nervt“, dass es uns testen, manipulieren oder kontrollieren will, entsteht ein Reiz-Reaktions-Muster: Das Kind benimmt sich „schwierig“, wir reagieren mit Strafe, Rückzug oder moralischem Appell – und verpassen damit die eigentliche Botschaft, die hinter dem Verhalten steht. So werden Machtkämpfe geboren – immer dann, wenn wir Verhalten als persönlichen Angriff lesen, anstatt es als Signal zu sehen.

Doch was, wenn wir innehalten? Wenn wir statt „Was fällt dir ein?!“ denken: Was brauchst du gerade? Was fehlt dir? Genau an dieser Stelle kann eine neue Haltung entstehen – eine, die nicht mit Kontrolle, sondern mit Verständnis und Führung arbeitet.

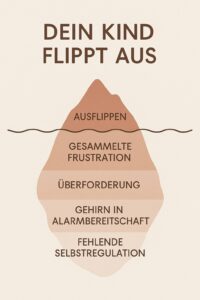

Denn das, was wir als Fehlverhalten bezeichnen – Wut, Trotz, Rückzug, körperliches Austicken – ist in den allermeisten Fällen kein bewusst gewählter Akt gegen uns. Es ist eine Antwort auf ein inneres Ungleichgewicht. Kinder handeln impulsiv, weil sie in dem Moment nicht anders können, nicht weil sie nicht wollen. Ihnen fehlen noch Reife, Worte und Strategien. Was bleibt, ist Ausdruck – laut, wild, unangenehm.

Die Entwicklungspsychologie spricht hier vom „emotionalen Gehirn“, das bei Kindern (und übrigens auch bei gestressten Erwachsenen) in Stresssituationen übernimmt. Der präfrontale Kortex, der für Selbstregulation, Sprache, Einsicht zuständig ist, schaltet in diesen Momenten ab – das Kind „funktioniert“ nicht mehr im Denkmodus, sondern nur noch im Gefühl.

L.R. Knost bringt es auf den Punkt:

„Kinder verhalten sich nicht ‚falsch‘. Sie verhalten sich – auf die einzige Weise, die ihnen in diesem Moment möglich ist.“

Wenn wir das wirklich verinnerlichen, verändert sich alles. Dann sehen wir im Wutanfall keine Provokation mehr, sondern einen Hilferuf. Dann erkennen wir, dass das Kind uns nicht „testen“ will – sondern nach etwas sucht: nach Sicherheit, Halt, einem Nervensystem, das mitreguliert, weil es das eigene nicht schafft.

Und hier kommen wir selbst ins Spiel. Unsere Reaktion ist nicht nur geprägt von der Situation – sondern auch von unserem inneren Zustand. Sind wir müde, gereizt, gestresst, innerlich nicht reguliert, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir impulsiv reagieren. Dass wir schimpfen, weil es laut wird – und nicht weil es sinnvoll wäre. Dass wir Maß regeln, um uns selbst zu entlasten – nicht, um das Kind zu führen.

Jesper Juul formuliert es so:

„Erziehen bedeutet nicht, ein Verhalten zu korrigieren, sondern Beziehung zu gestalten.“

Wenn wir das verstehen, stellen wir uns selbst eine zentrale Frage: Was ist meine Aufgabe in diesem Moment? Will ich erziehen – oder verbinden?

Auch Studien aus der Entwicklungspsychologie zeigen: Kinder, die von emotional verfügbaren, regulierten Bezugspersonen begleitet werden, zeigen langfristig eine bessere Emotionsregulation, weniger Impulsverhalten und mehr soziale Kompetenz. Anders gesagt: Kinder „lernen“ nicht durch Bestrafung, sondern durch Co-Regulation. Sie brauchen ein Gegenüber, das aushält, was in ihnen tobt.

Das erfordert von uns Erwachsenen vor allem eins: Innere Klarheit. Eine Haltung. Und ein Bewusstsein dafür, dass unser eigenes Nervensystem mitreguliert – ob wir wollen oder nicht.

Vom Reiz zur Antwort: Wie wir die Dynamik verändern können

Wenn also das Verhalten des Kindes nicht als „Fehler“, sondern als Ausdruck eines ungestillten Bedürfnisses verstanden wird, dann verändert sich unser Handeln automatisch. Wir beginnen, nicht reflexhaft zu reagieren – sondern bewusst zu antworten.

Das heißt nicht, dass alles erlaubt ist. Aber es heißt, dass wir uns nicht auf das Verhalten fokussieren, sondern auf den Grund dahinter. Die Grenze bleibt bestehen – aber sie wird begleitet. Nicht kalt. Sondern klar und verbindend.

Beispiel:

„Ich sehe, wie wütend du bist. Es ist okay, wütend zu sein. Aber ich kann nicht zulassen, dass du wirfst.“

Das ist kein Freibrief – es ist Führung. Ohne Schimpfen. Ohne Kränkung.

Kinder, die so begleitet werden, fühlen sich nicht entwertet. Sie werden nicht klein gemacht – sondern durch die Krise hindurch gehalten. Und genau das ist der entscheidende Unterschied zwischen Kontrolle und echter Beziehung.

Wenn wir beginnen, kindliches Verhalten in diesem Licht zu betrachten, geschieht etwas Entscheidendes: Wir verlassen das alte Muster von Reiz → Strafe und treten ein in einen Raum der bewussten Beziehungsgestaltung. Wir handeln nicht mehr aus dem Bedürfnis heraus, Kontrolle wiederherzustellen – sondern aus einem inneren Verständnis heraus, das den Menschen hinter dem Verhalten sieht. Das Kind wird nicht mehr zum „Problem“, sondern zum Wesen, das etwas ausdrückt, das vielleicht noch gar keinen Namen hat.

Dieser Perspektivwechsel ist mehr als ein Trick für den Familienalltag. Es ist ein radikaler Akt von Beziehung. Und er beginnt bei uns selbst.

Denn die Wahrheit ist: Wenn wir ehrlich hinschauen, sind es oft unsere eigenen inneren Anteile, die uns im Umgang mit dem kindlichen Verhalten herausfordern. Unsere Wut, unser Bedürfnis nach Ordnung, unsere Angst, die Kontrolle zu verlieren – sie alle flackern auf, wenn das Kind „aus der Reihe tanzt“. Und oft reagieren wir nicht auf das Kind – sondern auf das, was es in uns auslöst.

Der Neuropsychiater Dr. Daniel J. Siegel, Autor des Buches „The Whole-Brain Child“, beschreibt dieses Phänomen eindrücklich:

„Wie wir mit den Gefühlen unserer Kinder umgehen, hängt maßgeblich davon ab, wie wir mit unseren eigenen Gefühlen umgehen können. Regulation beginnt bei uns.“

Diese Erkenntnis ist unbequem – und gleichzeitig befreiend. Denn wenn es bei uns beginnt, haben wir auch die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Wir sind nicht Opfer der Situation. Wir können lernen, nicht zurückzuschreien, wenn geschrien wird. Wir können lernen, inmitten des kindlichen Sturms nicht umzufallen, sondern ein Anker zu sein.

Und damit geben wir dem Kind etwas mit, das keine Erziehungsmaßnahme der Welt ersetzen kann: ein Gefühl von Sicherheit – gerade dann, wenn es selbst keine Kontrolle mehr hat.

Praktische Umsetzung: So gelingt der Perspektivwechsel

Du kannst nicht einfach die Gefühle deines Kindes beeinflussen – aber du kannst deine Reaktion gestalten. So kannst du Fehlverhalten verstehen statt zu bestrafen:

- Innerer Perspektivwechsel

Bevor du reagierst, halte kurz inne: Was könnte mein Kind gerade brauchen? Vielleicht Nähe, vielleicht Hilfe, vielleicht Worte. - Gefühle benennen & Spiegeln

Sag etwa: „Ich merke, du bist gerade sehr wütend – das fühlt sich schwer an.“ Kinder wissen dann: Ich bin gesehen. Ich bin nicht allein mit meiner Emotion. - Emotionale Sicherheit schaffen

Nähe, Blickkontakt, ruhige Stimme – all das signalisiert: Wir sitzen hier im gleichen Boot. Kontrolle entsteht aus Verbindung, nicht aus Dominanz. - Bewusst Grenzen setzen

„Ich sehe, wie wütend du bist, aber das Verhalten darf nicht sein.“ Du erkennst das Gefühl an – stellst gleichzeitig die Regel klar. - Übungen zur Selbstregulation

- Drei tiefe Atemzüge nehmen, bevor du reagierst

- Kurz aus der Situation rausgehen, um dich zu sammeln

- Individuelle Mantras wie: „Ich bleibe nah – auch wenn es gerade schwer ist.“

Reflexionsfragen & Übungen, die dir helfen können

- Wann habe ich zuletzt eher reagiert als wahrgenommen?

- Welche Situationen bringen mich in Stress, bevor mein Kind überhaupt reagiert?

- Notiere drei typische Eskalationsmomente und überlege: Welche Emotion könnte dahinterstehen – Müdigkeit? Reizüberflutung? Sprachlosigkeit?

Ganz konkret: Wenn du merkst, dass dein Kind kocht – atme tief, atme langsam, spüre in dich hinein: Bleibst du ruhig? Bleibst du verbunden?

———————————————————————————————————-

Du möchtest Kreisläufe durchbrechen und endlich aufhören, zu schimpfen?

Im Elternprogramm „Mama, nicht Schimpfen!“ arbeiten wir genau an diesen Fragen:

- Wir reflektieren Triggerpunkte und Stressmuster.

- Wir bearbeiten Glaubenssätze wie „Ich muss sofort eingreifen“ oder „Schimpfen gehört dazu“.

- Wir trainieren empathische Tools: Emotionen erkennen, benennen, spiegeln.

- Und wir stärken deine Fähigkeit zur Selbstregulation – für mehr Gelassenheit im Alltag.

Bist du in der nächsten Runde dabei?